2024-11-17 HaiPress

중기대출 연체 16년만에 최고

이자부담 늘고 매출은 급감

영세 자영업도 '이중고' 호소

부실채권 규모는 30% 늘어

서울 중구에서 인쇄소를 운영하는 손 모씨는 최근 매출이 반 토막이 나면서 대출받은 원리금 상환이 연체될 처지에 몰렸다. 손씨는 주변에 급히 도움을 요청해 위기 상황을 가까스로 넘겼다. 손씨는 "한두 달 연체되다 보면 곧바로 대출금리가 인상되기 때문에 사업을 하기 더욱 힘들어진다"며 "같은 업종에 종사하는 사람들끼리 만나면 '고금리에 죽겠다'는 얘기만 나눈다"고 어려움을 토로했다.

중소기업들의 어려움이 날로 커지고 있다. 중기 대출 연체율은 은행권 전반에서 나타나고 있다.

17일 금융감독원에 따르면 가장 최근 통계인 올 9월 말 기준 전(全) 은행권의 중소기업 연체율은 0.65%로 지난해 같은 달(0.49%)보다 0.16%포인트 올랐다. 2년 전(0.27%)과 비교하면 두 배 이상인 수준이다. 중소기업과 자영업자의 이자 부담이 커졌는데 소비 부진에 매출이 고꾸라지면서 대출금을 제때 갚기 어려워진 경우가 많았던 것으로 풀이된다. 사실상 회수가 불가능한 부실채권 규모도 함께 늘어나는 추세다.

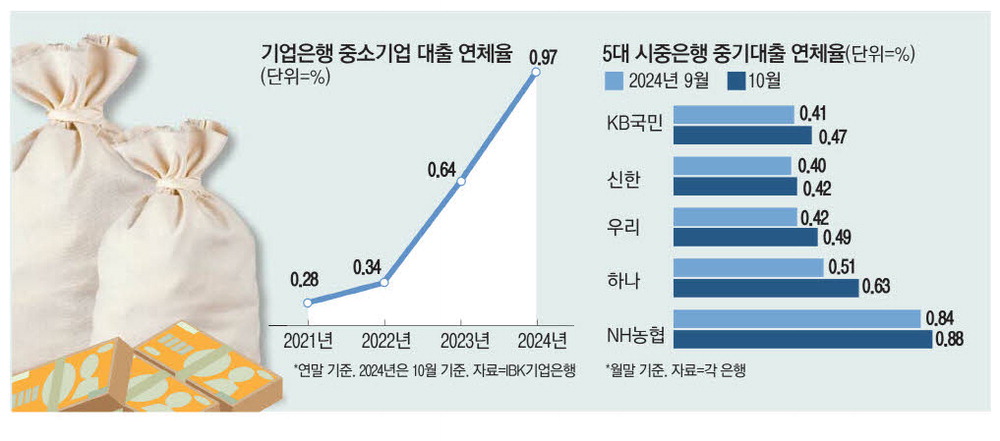

IBK기업은행에 따르면 중소기업(자영업자 포함) 대출 연체율은 2021년 0.28%까지 낮아졌으나 이후 꾸준히 오르고 있다. 2022년 0.34%를 거쳐 지난해에는 0.64%로 두 배 가까이 뛰었다. 올해 10월 말에는 1%에 근접하는 수준까지 올라섰다. 기업은행 관계자는 "정부의 상환 유예 정책이 코로나19 이후 중단된 점과 금리 상승,대외적 위험 요인이 많은 경기 상황이 맞물리면서 중소기업 연체율이 많이 올랐다"고 설명했다. 연체된 금액도 2021년 5737억원으로 줄었지만 지난해에는 1조4863억원으로 대폭 늘었다. 올 들어서는 10월 말 기준으로 2조원을 훌쩍 넘겼다.

원인은 고금리 장기화라는 시각이 지배적이다. 3.5%까지 올랐던 기준금리가 2년 가까이 동결되면서 내수가 가라앉은 점이 대규모 연체를 불러왔다는 것이다.

시중은행도 사정은 비슷하다. KB국민은행은 지난 9월 0.41%이던 중소기업 연체율이 지난달 0.47%로 한 달 만에 0.06%포인트 올랐다. 같은 기간 신한은행은 0.40%에서 0.42%로,우리은행은 0.42%에서 0.49%로,하나은행은 0.51%에서 0.63%로 상승했다. NH농협은행의 경우 0.84%에서 0.88%로 올랐다. 금감원 관계자는 "주요국의 금리 인하 기조에도 향후 경기 불확실성이 여전해 취약차주를 중심으로 연체율이 상승할 가능성이 있다"고 지적했다.

3개월 이상 연체돼 회수 확률이 낮은 고정이하여신(NPL) 잔액도 증가하고 있다. NPL은 통상 부실채권으로 불리며 연체율과 함께 은행의 건전성을 나타내는 지표로 인식된다. 기업은행의 NPL 잔액은 지난 9월 기준 4조1287억원으로,지난해 말(3조1910억원)과 비교하면 9개월 만에 29%가량 늘었다. 대부분은 중소기업에서 발생한 것이란 게 은행 측 설명이다.

KB국민은행 역시 NPL 잔액이 9월 1조4877억원에서 지난달 1조6712억원으로 증가했다. 같은 기간 하나은행은 9402억원에서 1조1031억원으로,NH농협은행도 8003억원에서 9454억원으로 늘었다.

고금리 장기화에 은행들이 이자로 벌어들인 돈의 규모는 커졌다. 각 은행이 발표한 3분기 실적에 따르면 5대 시중은행 중 하나은행을 제외하고 모두 지난해 같은 기간보다 3분기 누적 이자이익이 0.07~5.6% 늘었다. IBK기업은행 이자이익도 1년 만에 0.2% 증가했다.

[이희조 기자 / 박윤균 기자]